経営者や従業員に会計の仕組みを理解してもらい、全社的視野に立ち、日々の業務、意思決定ができる人材作りに、経営シミュレーションゲームが有効です。筆者は、大学の授業のみならず、企業に対しても、経営シミュレーションゲームを使った教育研修を行っており、コンサルティングにおいても、従業員の意識改革の手段の1つとして、経営シミュレーションゲームを活用しています。

経営シミュレーションゲーム

経営シミュレーションゲームとは、マネジメントゲーム、ビジネスゲーム、デシジョンゲーム、経営体験ゲーム等とも呼ばれているゲーム形式を取り入れた企業経営の擬似体験型教育方法の総称です。一般に経営シミュレーションゲームは、擬似会社等を設立し、ゲーム参加者がその会社等の経営者や管理者となって、ルールやカードに基づいて意思決定を行い、その経営成績を競うゲームを指します。昨今では、店舗営業シミュレーションゲーム、農場・牧場シミュレーションゲーム、街づくり・都市開発シミュレーション等、専用ゲーム機器あるいはスマートフォン向けの経営シミュレーションゲームも多数登場していますが、これらは主として娯楽、すなわち遊びを目的とした経営シミュレーションゲームであり、これらと教育目的の経営シミュレーションゲームとは異なります。娯楽を目的とした昨今のスマートフォン等向けの経営シミュレーションゲームは、「アイテム」と呼ばれる「装備」や「道具」等を購入することにより、ゲームを有利に進行することが可能になることが一般的であり、知恵ではなく、お金でゲームを有利に展開できる点で教育目的には適しません。

戦略MGマネジメントゲーム

著者が活用している経営シミュレーションゲームは、日本大学商学部の授業でも採用している戦略MGマネジメントゲームです。今も、特任教授として、「会計実践演習」の授業で、戦略MGマネジメントゲームを活用しています。また、ショーリ・ストラテジー&コンサルティングのコンサルタントの研修でも活用しています。

戦略MGマネジメントゲームは、1979年に製造業版が開発され、1980年に流通業版が開発されました。これが基本版となって、現在では、農業版、ケーキ屋版、理美容業版、医療版、歯科版、飲食業版ホテル旅館版、学習塾版等も開発されています。ボードゲームのみならず、クラウド版も開発されており、計算を実施せず、財務諸表を作成することもできますが、筆者は手計算で財務諸表作成を行ってもらい、会計の手続きを理解させることにこだわっています。

戦略MGマネジメントゲームの製造業版の特徴を整理すると下記の通りです。

①戦略MGマネジメントゲームでは、原則として、1人が社長として経営戦略を策定、実践し、会社を経営します。その結果、経営全般を俯瞰する力が身に付きます。

②会社の経営は、ゲーム盤を用いて、競合の動向を見ながら、製品の製造、販売を行ないます。戦略MGマネジメントゲームの特徴の1つに競合の存在があります。競合と戦いながら、原材料を調達し、販売をしていかねばなりません。原材料調達は、タイミングを逸すると、安い価格で調達することができませんし、販売には価格競争があり、容易には売ることができません。従って、参加者は、社長として、販売戦略、生産戦略、調達戦略を策定し、かつ柔軟な対応が求められます。

③戦略MGマネジメントゲームでは、火災や従業員の退職等、様々な経営上のリスクが発生します。これらリスクへに対応しながら、経営することが求められます。

④取引は、「現金出納帳」(仕訳帳に相当)に記帳され、減価償却や原価計算を行い、財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書)としてまとめられます。公認会計士や日商簿記検定試験等の資格試験や検定試験では、取引から財務諸表作成まで仕組みの一部のみが出題されるので、その受験勉強もその仕組みの一部を個々に独立して学修することになります。その結果、演習問題は解けても、会計の仕組み全体を理解できていない者が少なくありません。戦略MGマネジメントゲームは、この点から資格試験や検定試験合格者に対しても、会計全体の仕組みの本質的理解を促進することができます。

⑤戦略MGマネジメントゲームでは財務諸表が作成されたら終わりではなく、損益分岐点分析や財務諸表分析等を行って、次期の経営戦略を策定し、経営戦略に基づいた予算を編成します。戦略MGマネジメントゲームは、単に財務会計の研修ではなく、経営戦略、管理会計の研修でもある点にあります。財務会計のみならば、今やスマートフォンのカメラで領収書を撮影すれば、AI(人工知能)により自動的に仕訳が作成され、財務諸表が作成される時代であり、戦略MGマネジメントゲームによる研修、教育の価値は相対的に低下します。しかし、今後、AIにより作成された会計情報をいかに活用するかが求められており、戦略MGマネジメントゲームはこうしたニーズにも応えることができます。

⑥戦略MGマネジメントゲームのルールは、初級者向けのジュニアルールと上級者向けのシニアルールがあります。開発者の元SONYの西順一郎氏やソフトバンクグループの代表取締役会長 兼 社長の孫正義氏は、100期を体験すべきと主張していますが、100期の体験に耐えられるのは、制約事項の多いシニアルールの存在があります。ジュニアルールは現金取引ですが、シニアルールでは掛取引になり、運転資金の管理、投資回収が難しくなります。上場企業等のいわゆる大企業で仕事をする者は、たとえ経理部門の従業員であっても資金の調達、運用に携わることが少ないので、戦略MGマネジメントゲームの体験は貴重な体験となります。

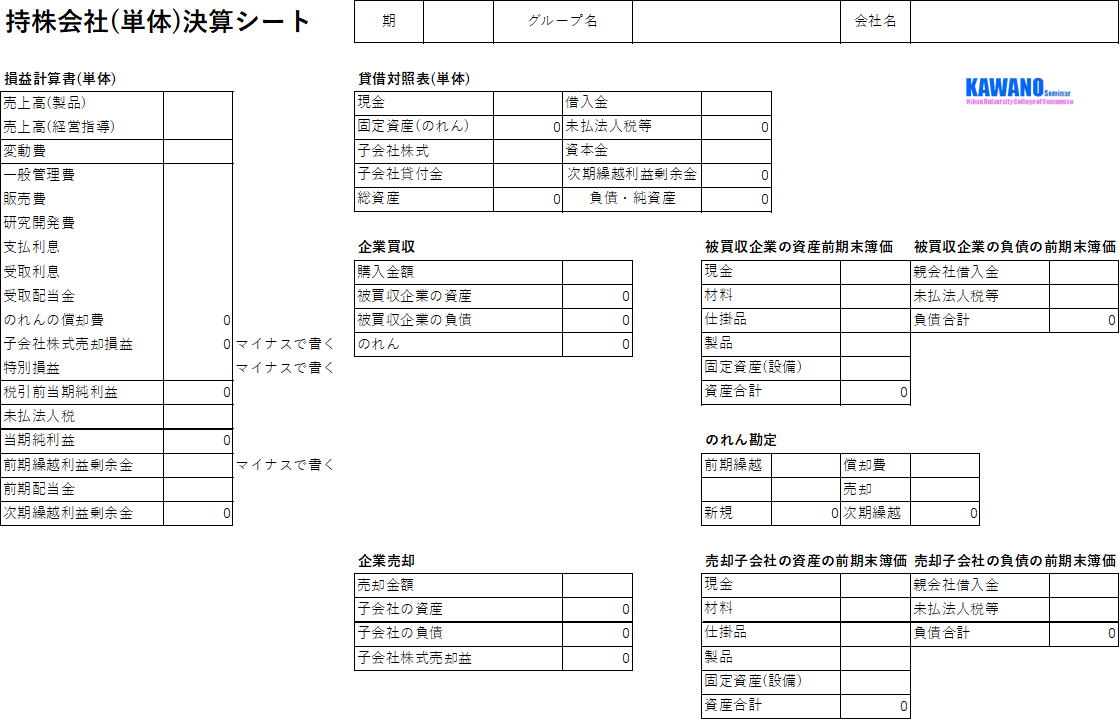

戦略MGマネジメントゲームは、開発された頃の時代背景から、損益計算重視、大量生産主義、単体決算中心となっているので、筆者が日本戦略MG教育学会の会長だった時、貸借対照表も重視したバランス会計に基づく「MFLAC」、グループ経営(連結決算)版を開発しています。

注)戦略MGマネジメントゲームは、株式会社戦略MG研究所の登録商標です。

BG21 improved by KK

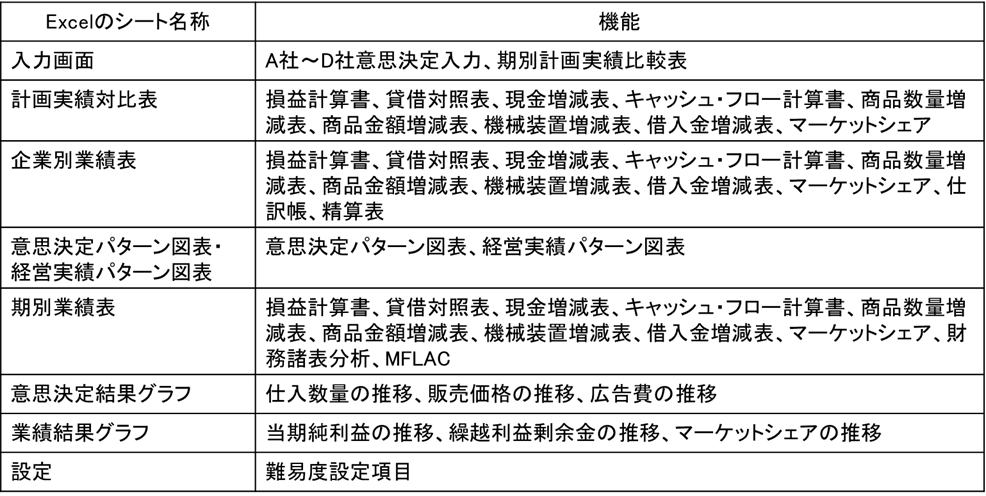

筆者は、戦略MGマネジメント・ゲームを用いて、実学が学べる授業を進めて来ましたが、新型コロナウイルス感染症により、急遽、全授業が遠隔(オンライン)授業となると、ボード型ゲームで、面接授業方式が前提となる戦略MGは実施できなくなってしまいました。既に戦略MGマネジメントゲームのクラウド版も開発、提供されていましたが、費用面のみならず、履修者数に対して、教員1名での運用が困難であると判断されたため、代替的なゲームを探す必要に迫られ、採用したのが、野々山先生他(2002)が開発した「BG21」です。しかし、BG21は、主として経営を学修することに主眼を置いていたため、会計を学習する経営シミュレーションゲームとしては、機能が欠落していました。野々山先生他は、オープンなソフトウェアとして、機能を追加開発することを妨げていなかったため、筆者はBG21を改造し、会計学教育でも十分に活用できることを目標に「BG21 improved by KK」と称して、追加機能開発に着手しました。戦略MGマネジメントゲームとBG21 improved by KKの最大の違いは、前者がボードゲーム、後者がMS-Excel上のゲームである点、そして、前者が主として製造業版(他業界版もあり)であるのに対して、後者は小売店版である点です。

BG21 improved by KKの改造の基本思想は、以下の通りです。

①最新の会計基準に準拠すること

②BG21に対して、意思決定項目を増やすこと

③BG21に対して、ルールを高度化し、より企業経営に近づけること

④キャッシュ・フロー計算書作成、予算管理、精算表作成等、提供される会計情報を充実させ、会計情報を次期の意思決定に結び付けることができること

⑤遠隔授業にも対応とすること

⑥業績シミュレーション(予算編成)、差異分析(予算実績差異分析)機能を有すること

⑦MS-Excelシート当たりの参加者を増やすこと(4人→5人)

遠隔授業においても、対面授業で実施して来た戦略MGマネジメントゲームと同等以上の教育効果を得ることを目標にバージョンアップによる機能追加、バグ取りを繰り返して、最新バージョンは6.0になっていっています。今では、他大学のみならず、企業研修でも活用して頂いています。

ショーリ・ストラテジー&コンサルティングは、単に業務のコンサルティング、情報システムの開発支援のみならず、従業員の意識改革、能力開発を含めて、トータルなソリューションを提供しています。

Shohri Strategy & Consulting TOFF

Shohri Strategy & Consulting TOFF